【中小企業経営者の心得】好業績が好循環を生む理由とは?

今日は、中小企業経営者の心得として、好業績が好循環を産む理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 好業績の会社は紹介しやすい

2 好業績によって取引金融機関の取り組みスタンスが良化する

どうぞ、ご一読下さい。

1 好業績の会社は紹介しやすい

弊所のお客様の中小企業の中で、物価高、人手不足に、余計なトランプ関税の世の中にあっても、業績が回復している会社が現に存在します。

もちろん、経営改善計画をしっかりと履行すべく、日夜、経営者が経営改善努力を怠らず、会社の社風をポジティブに変えて、攻めの経営に徹したという背景はあるにせよ、一旦、好業績になると、なにもかもが好循環で回るようになってくるのは不思議なことです。

ここぞの経営者は、同業他社や関係先、取引先を日々ウォッチしていて、何か商売のネタにならないかと虎視眈々と同業他社等の動向を探っています。

一つの会社が好業績を挙げ、賃上げが実現され、夏と冬は寸志であったのが、数ヶ月単位の賞与が支給されるとなると、俄然、社内の雰囲気は好転して、従業員の士気も高まる一方です。

ここぞの経営者は、同業他社や取引先等で、社内の雰囲気が好転して、従業員の士気が上がっている会社に強い関心を払っているのです。

そうなると、好業績の会社には、今までになかったような新規取引のオファが舞い込んだりして、好循環がさらなる好循環を産んでいくという極めてポジティブな状況が実現されていくというわけです。

知らず知らずのうちに、好業績の会社は、他社やその他利害関係者から紹介を受けている可能性が高いのです。

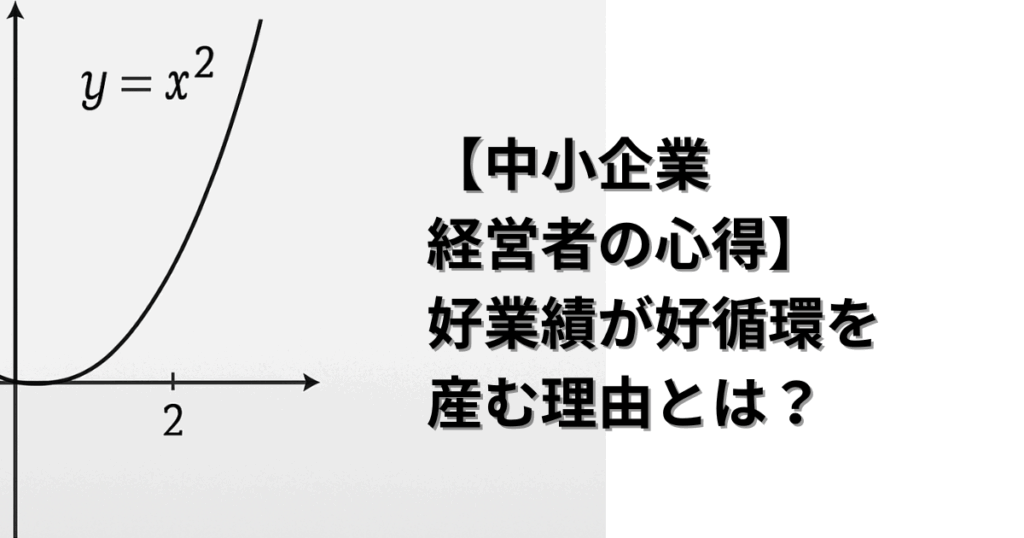

北出は、これまでの経験則として、経営改善から好業績への転換は、正比例ではなく、自乗に比例すると考えています。

つまり、y=x2でx<1であれば、相乗効果はyがxから受ける恩恵は極めてショボイものですが、x>=1であれば、yがxから受ける恩恵は一気に上昇していきます。

このように、経営改善から好業績への転換は、正比例ではなく、事情に比例するのです。

2 好業績によって取引金融機関の取り組みスタンスが良化する

経営改善局面から好業績を挙げるようになって、真っ先に取組スタンスを変えてくるのが、取引金融機関、中でもメインバンクです。

当然、メインバンクは、決算書や試算表を徴求したりするので、業績が好転していることをいの一番に把握することができます。

もちろん、好業績に転換したことで、ニューマネーを売り込んできて、「当行がいつでも資金をご用意させて頂きます」と担当者を差し置いてでも、支店長が自ら飛び込みで訪問してきたりします。

ニューマネーだけではなく、法人預金をお願いしてきたり、クレカのゴールドカードをゴリ押ししてきたりもします。

それだけではなく、メインバンクがここぞという取引先を紹介して、新たな売上を作るようにして、増加運転資金需要に対応することもあります。

このように、経営改善局面から好業績に転換することで、会社の外部環境は大きく好転します。

中小企業経営者は、トランプ関税を業績停滞の言い訳にすることなく、本業を磨き、利益をしっかりと上げられる経営体質を目指す必要があるのです。