【中小企業の銀行対策】試算表と決算書の透明度を上げなければならない理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、試算表と決算書の透明度を上げなければならない理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 決算書はBSで信ぴょう性が決まる

2 試算表はしっかりと発生主義にて計上すべきである

どうぞ、ご一読下さい。

1 決算書はBSで信ぴょう性が決まる

非上場の中小企業にとって、決算は大イベントです。

決算書は、過去1年間の経営成績をモロに数値化したもので、経営者にとっては、1年間の通信簿に他なりません。

決算書の出来栄えによって、取引金融機関の債務者区分や信用格付が決まりますし、信用保証協会の保証料率も変わってきます。

このように、決算書は、中小企業の資金調達だけではなく、既往の借入金の動向にも大きな影響を与えるものなのです。

決算書や試算表を手にした経営者は、とかく損益計算書(PL)に目が行きます。

PLの最上段は売上高で、文字通り、トップラインです。

営業畑の経営者であれば、最も関心が高い項目であることは間違いありません。

また、どのくらい稼げたのかを知る営業利益や経常利益も経営者の関心事項です。

PLは1年間のフローなので、儲かったか、損したのかがわかりやすいので、経営者にとってみれば、PLに関心が集まるのは当然のことです。

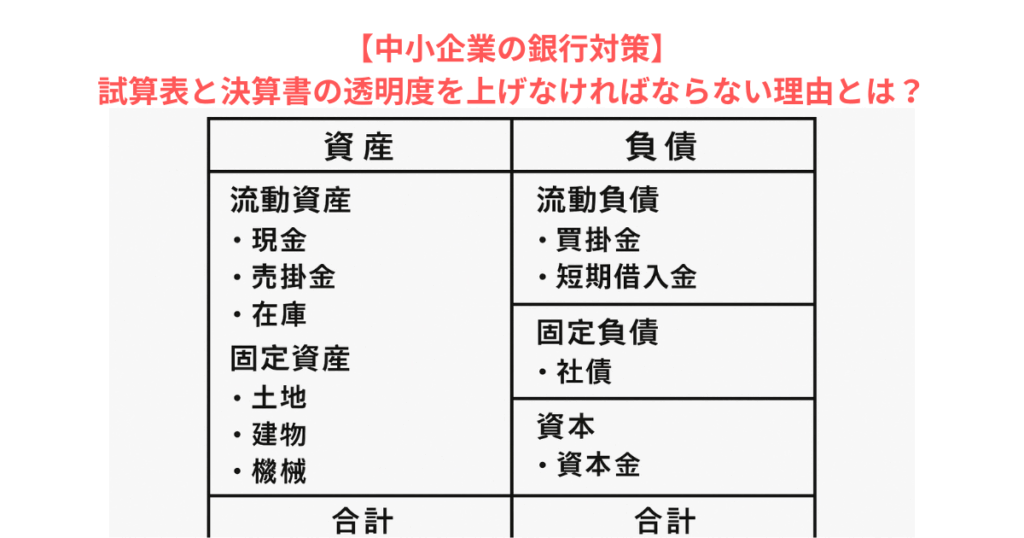

一方、BS(貸借対照表)は、決算期末時点の資産と負債の組み合わせを表示したものです。

BSに興味を示さない経営者は少なくありませんが、メインバンク他、取引金融機関の審査部門にとっては、BSに大きな関心があります。

北出の感覚的なものですが、金融機関の審査上、BS7割、PL3割りというのが相場です。

BSは、資産と負債の組み合わせを示したものであると申し上げましたが、資産が負債を大きく上回っていれば、一般的に安全性が高いということになります。

金融機関はどこまでいっても、貸金業なので、安全性重視です。

端的に言えば、融資したおカネを利息をちゃんとつけてもらって返済してもらえるかが金融機関の最大の関心事です。

このため、簿価ベースでは資産超過であったとしても、実態ベースで実質債務超過であれば、取引金融機関はニューマネーを出すわけには行きません。

基本的に、実質債務超過となれば、ごく一部、信用保証協会の保証承諾がある場合を除けば、ニューマネーは出ません。

わかりやすく言えば、一時的に赤字になったとしても(PLのお話)、内部留保が潤沢であれば(BSのお話)、金融機関はそう心配はしないのです。

ところが、内部留保が乏しい(実質債務超過)一方、収益改善を進めてやっと単年度で黒字転換しても、内部留保が脆弱であれば、金融機関の警戒度は引き続き高いままなのです。

金融機関与信所管部署の調査役や審査役は、業種別で審査を担当しているケースが多いため、「このBSは臭いな」と直感的に見抜いてしまいます。

このBSは信ぴょう性が低いとなってしまうと、信用格付けを上げることは極めて困難になってしまいます。

また簿価ベースで資産超過となることは重要ですが、貸付金や仮払金、立替金、前払費用などなど、資産性が認められなかったり、費用性のある資産があれば、実態ベースでは実質債務超過に転じる可能性が高まります。

資産性が乏しかったり、費用性が認められる資産は早期に処理して、簿価ベースと実態ベースのBSを近づけることが重要なのです。

2 試算表はしっかりと発生主義にて計上すべきである

次に試算表のお話をしますが、試算表は発生主義にて計上することが大原則です。

ただ残念なことに、いまだに現金主義で計上された試算表もなきにしもあらずです。

現金主義で計上された試算表は、実態よりも数字がよく見えてしまいますが、買掛金や未払金が期初から動いていないなど現金主義で計上されていることは一撃でわかります。

現金主義で計上していると、決算整理時に、1ヶ月、もしくは2ヶ月分の費用を計上して、未払金を立てるので、決算整理前の試算表は黒字だったのに、決算整理をしてしまうと、赤字になってしまうという事態が起こってしまいます。

現金主義で仕訳をすること自体、違法ではありませんが、しっかりと金融機関から資金調達をして、金融機関との信頼関係を構築していくためには、試算表を厳密に発生主義で計上して、試算表を早期にアップデートしていくことが重要です。

中小企業経営者は、決算書を取引金融機関が極めて重視していることを肝に銘じて、自社の試算表、決算書の透明度を上げていくことに注力する必要があるのです。