【中小企業の銀行対策】期末の決算整理時にBSを身綺麗にしておくべき理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、期末の決算整理時にBSを身綺麗にしておくべき理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 金融機関の審査目線はBS7割、PL3割である

2 決算書の勘定科目明細は見られている

どうぞ、ご一読下さい。

1 金融機関の審査目線はBS7割、PL3割である

今日が5月23日で、ゴールデンウィークのせいか、今月も残り1週間です。

3月決算の中小企業の決算申告期限は土日の関係上、6月2日ですが、もしかすると、3月決算の中小企業の中には、週明けに会計事務所と最終の打ち合わせをして、税務申告は申告期限ギリギリという会社もなきにしもあらずです。

3月決算に限らず、決算書は、会社にとっては、過去1年間の通信簿です。

売上は前期よりも上回ることができたのか、原価低減は想定通りであったか、販管費の適正化は実現できたか、長期借入金の返済原資となるキャッシュフローは最低限確保することができたか、決算書は、1年間の集大成です。

ところで、中小企業経営者が自社の決算書に目を通すときに、最も関心が高いのが、損益計算書(PL)です。

儲かったのか、損したのか、1年間のフローの記録で、自社の決算書のいの一番に確認するのがPLです。

他方、融資を受けている金融機関の審査目線は、必ずしもそうではありません。

金融機関が最も嫌うのが貸倒リスクです。

従って、安全性を的確に示す貸借対照表(BS)に最も関心を示します。

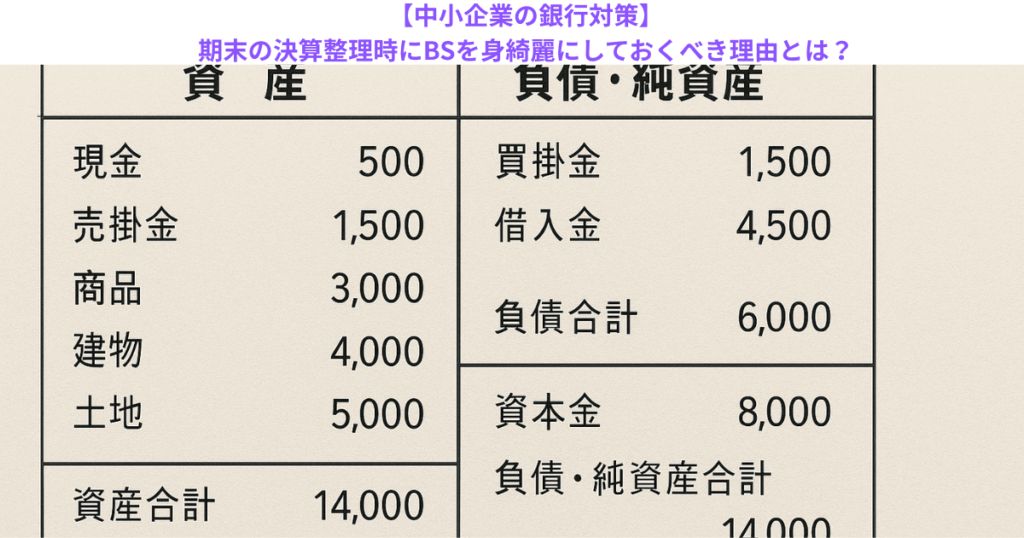

もちろん、PL上でしっかりと利益が出ていて、BSも実態ベースで「資産の部合計」>「負債の部合計」となっていれば最も好ましいことは間違いありません。

しかしながら、資産の部に含み損があったり費用性のものが含まれていて実態ベースのBSが脆弱であれば、金融機関の審査部門は要警戒となります。

端的に言ってしまえば、実態ベースで資産超過(「資産の部合計」>「負債の部」)となっていれば、一時的な赤字には「社長、今期は黒字転換、お願いしますよ」という具合に金融機関は大した嫌悪感を示さないのです。

このように、金融機関の審査目線は、BS重視で、ウェイト付けをするとすれば、BS7割、PL3割というのが相場なのです。

2 決算書の勘定科目明細は見られている

上記で、実態ベースの貸借対照表と言いましたが、実態BSと金融機関では呼んでいます。

決算書の貸借対照表は簿価ベースです。

これに対して、金融機関では、資産性がなかったり、不良化していたり、費用性のある資産勘定を実質的に資産価値がないものとみなして、実態ベースのBSと呼ぶようになっています。

例えば、数期に渡って計上されたままの売掛金や未収入金、代表者やその一族向けの貸付金、仮払金や立替金といった資産勘定がその代表的な例です。

実質的に資産価値がないとみなされる資産が差っ引かれるのが実態BSです。

仮に、簿価ベースでは資産超過であっても、差っ引かれる資産勘定の金額が株主資本合計を上回ってしまうと、「実質債務超過」と見做されてしまい、債務者区分が西上先として維持できなくなるだけではなく、下手をすると破綻懸念先に分類されてしまうと、追加のニューマネーの調達が難しくなり、金融機関の取り組みスタンスは、撤退・回収となってしまいます。

このため、おかしな資産勘定が存在しないかを確認するため、金融機関では、勘定科目明細を子細に点検しているのです。

中小企業経営者は、特に、決算月には、BSの資産の部で、資産性が認められないような資産勘定が存在しないかについてしっかりと決算書と勘定科目明細に目を通す必要があるのです。

資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。