【中小企業経営者の心得】直系の子息・子女への事業承継が望ましい理由とは?

今日は、中小企業経営者の心得として、直系の子息・子女への事業承継が望ましい理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 オーナー企業では直系血族への事業承継がしっくりくる

2 円滑な事業承継は最大の銀行対策である

どうぞ、ご一読下さい。

1 オーナー企業では直系血族への事業承継がしっくりくる

世間一般で進んでいる高齢化の問題ですが、実は、中小企業のオーナー経営者の高齢化はより深刻です。

バブル期に30歳で独立を果たして、一から商いを大きくしてきたオーナー経営者も、もはや60代後半から70歳の声を聞く年齢に達しています。

もちろん、オーナー経営者は、55歳や60歳で定年を迎えるサラリーマンよりはずっとずっと元気で、気力、体力も充実していますが、徐々に寄る年並みを感じるところです。

こうなってくると、「ぼちぼち、後継を真剣に考えやんとあかんな」と他人には打ち明けられずも、ふと考えるようになってきます。

一方、世の中の中小企業のほとんどは、オーナー経営です。

オーナー経営者が自ら代表権を持つ社長であり、筆頭株主で、一族を含めれば発行済み株式の大半を保有しているケースがほとんどです。

このため、オーナー経営者は、文字通り、会社の最高指揮官で、なかなかその代わりを見つけることは容易なことではありません。

他方、創業時からオーナー経営者を支えてきた大番頭さんがいて、オーナー経営者は「大番頭には苦労もかけてきたし、あとは大番頭に任せるか」とふと考えますが、そもそも大番頭とはいえ、実際、会社を経営するとなるとほとんどの場合、腰が引けてしまいます。

本人が満更でもないと思っても、自宅に帰って、会社を承継するという話を奥様にした途端、奥様は、「もう、あんた。そんな器やないし。会社の保証人とかになるんやったら絶対、やめて」とブチ切れてしまいます。

経営者保証ガイドラインの世の中とはいえ、まだ多くの中小企業のオーナー社長が取引金融機関に個人保証をしています。

また、仮に、経営者保証ガイドラインに基づいて、個人保証を外すことができたとしても、大番頭さんは、「私には荷が重すぎます」となってしまうのが自然なのです。

そのような中、いざ、事業承継となった時に、オーナー経営者の直系血族である子息(もしくは子女)が後継者として名乗りを挙げるとなれば、社内的にも納得感がありますし、取引先も安心すること間違いありません。

オーナー経営者の直系血族がいない(もしくは相応しくない)限り、極力直系血族の子息・子女に事業承継するのがしっくりとくるのです。

2 円滑な事業承継は最大の銀行対策である

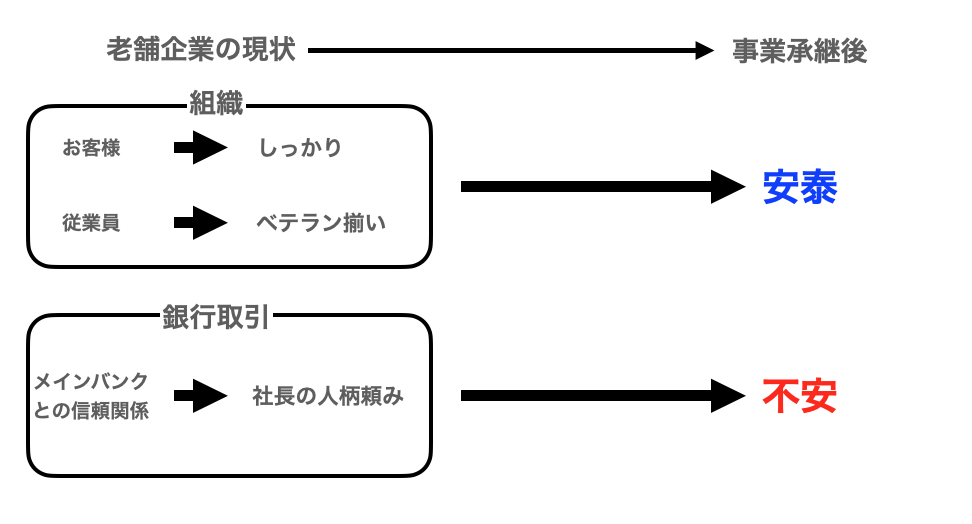

中小企業にとって、資金調達の要である取引金融機関との関係は、極めて重要であることは言うまでもありません。

金融機関としては、多少赤字が出たとしても、直系血族の事業承継者がいれば、それほど先行きに懸念を示しません。

一方、財務体質は磐石だけれど、息子が大手企業に就職してしまい、会社を継ぐことを放棄していたり、オーナー経営者の子供が皆、女性で、既に、嫁いでしまい、婿さんもこちら側の会社経営に関与するつもりがないようなケースですと、取引金融機関としては落ち着きません。

極端な話、交通事故で亡くなることがないとは断言できないわけなので、後継者がいない融資先でオーナー経営者が突然会社に関与することができなくなってしまったら、債務整理になってしまったり、そもそも取引金融機関からすれば優良な融資先を失うことにもなりかねません。

もちろん、今時M&Aによる第三者への株式譲渡によって悠々自適の老後を過ごすという選択肢もあるわけですが、株式を取得した新たなオーナーが、現経営者がこれまで紡いできた会社の文化を継承してくれる保証は何もありません。

このように、円滑な事業承継は、取引金融機関からもろ手を挙げて歓迎されます。

実は、円滑な直系血族への事業承継は、中小企業にとって最大の銀行対策なのでした。