【中小企業の銀行対策】現場から管理面強化にシフトしなければならない理由とは?

今日は、中小企業経営者の心得として、現場から管理面強化にシフトしなければならない理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 現場を卒業することを心に決める

2 取引金融機関は経営者として管理面強化を求めている

どうぞ、ご一読下さい。

1 現場を卒業することを心に決める

創業時ゼロから立ち上げ、幾度かの経営危機を乗り切り、曲がりなりにも会社を安定化させてきているのが、創業経営者です。

創業経営者の多くは、営業畑で、サラリーマン時代トップセールマンとして腕を上げ、「よしっ! これから一国一城の主人になって、会社を大きくしてやる」という野心をもとに会社を大きくしてきたので、会社への愛着は人一倍で、現場が好きな人が創業経営者の標準的な仕事のやり方です。

年商が10億に達するような会社になっても、「俺はまだまだ現役で、現場を張ってやる」という気持ちから、創業経営者は、営業現場に自ら出て行きがちです。

そのような創業経営者を慕っている人は多く、社内には忠誠心の強い社員がいて、社外にもファンがいるものです。

他方、業種や業界にもよりますが、年商が10億円にもなってくると、経営者がいくら現場に出ても、会社の隅々まで把握することは困難です。

従業員も増えて、取引先の数も増加してくると、自社に関わってくる人々であっても、経営者を知らない人も少なからず出てきます。

パートやアルバイト従業員の中には、社長の顔を知らない人も出てきてしまいます。

経営者が知らないうちに、自身だけでは把握できないように、会社が大きくなっているというケースは珍しくないのです。

2 取引金融機関は経営者として管理面強化を求めている

北出も現場が好きな方なので、経営者の方々の現場で「俺に任せろや」という気持ちはわからないでもありません。

とはいえ、年商規模では単純に言えませんが、年商が5億を超え、10億円が見えてくるという会社になってくると、個人商店的な経営手法では限界がやってきます。

ピラミッド型が良いとは言いませんが、何かしら、組織として会社を機能させていく必要性がどうしても出てきます。

そもそも、中小企業オーナー経営者は、意思決定もやって、業務の執行の責任を持つというハードな役割です。

従業員とは、そもそも果たすべき役割が異なります。

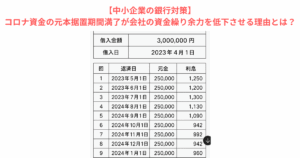

仮に、経営改善計画のような計画が存在した時、年度計画を月次に落とし込んで、原価管理を行う必要がありますし、販管費に異常値が出れば、その原因を訴求しなければなりません。

実績値が計画値を上回れば何の問題もありませんが、未達となってしまうと、プロ野球で言えば借金を背負うようなものですから、借金を返して、勝率5割まで戻すというのは簡単なことではありません。

借金を背負うことのないよう、試算表の数値を分析し、悪化した項目があれば、その原因を突き止め、改善策を取りまとめ、現場に「やれ!」と明確な指示を出すところまでやらなければなりません。

いわゆる管理面での強化が経営者の大きな役割であって、取引金融機関は、経営者に対して、管理面強化を強く求めています。

オーナー経営の中小企業経営者は、まさに会社の中では最高指揮官です。

最高指揮官がブレるようなことがあれば、現場に不安が残ってしまいます。

現場に明確な指示を出して、併せてメッセージを出すことも重要です。

中小企業経営者は、取引金融機関への説明を怠ることなく、会社の持続性を高めるために、弛まぬ経営努力が必要なのです。