【中小企業の銀行対策】銀行借入が中小企業の成長エンジンとなる理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、銀行借入が中小企業の成長エンジンとなる理由について考えてます。

今日の論点は、以下の2点です。

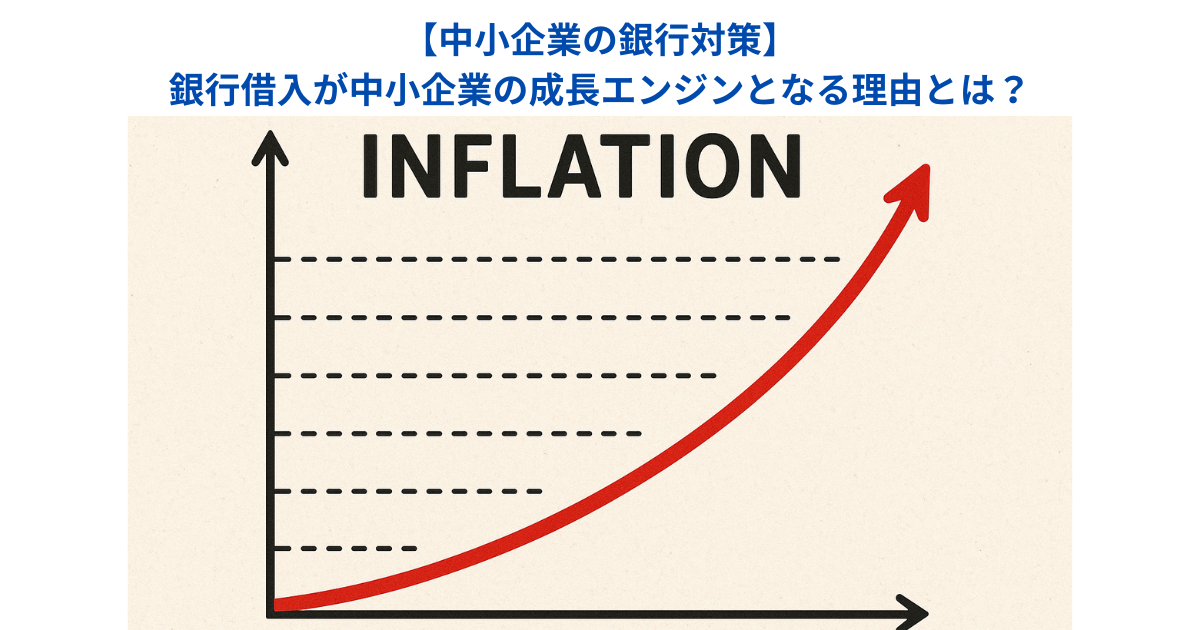

1 デフレからインフレに局面が変化した

2 前向き資金を取引金融機関から調達し成長軌道に乗せる

どうぞ、ご一読下さい。

1 デフレからインフレに局面が変化した

物価高が我が国を覆い尽くして、中小企業は前年同月並みの売上高の確保は比較的容易になっている一方、原材料高と労務費の上昇による原価高、水光熱費、燃料費に至る諸経費高によって、収益環境は明らかに厳しさを増しています。

なんといっても、わたくし北出は、平成5年春に社会人になりましたが、社会に出てからはずっと右肩下がりのデフレの嵐の中を歩んできました。

もはや、デフレは30年以上も続いてきて、経営者もサラリーマンもデフレが当たり前のデフレ脳に支配されてきましたが、コロナ禍が明けて、世の中は一斉に動き出したにも関わらず、このインフレ基調は、誰もが想定外であったはずです。

デフレ化では、資産価格も下がっていったので、中小企業の場合、売上高を横ばいに維持していれば、事業継続が可能でした。

しかしながら、インフレになり、仮に年率3%成長となった場合、今の100万円が1年後には約97万円にまで価値が下落してしまいます。

つまり売上高が横ばいでは実質的に減収となってしまうので、インフレはある意味、中小企業経営者にとっては、タフな局面です。

とはいえ、バブル期には、年率3%成長どころか、3年満期の期日指定定期預金の預金利率が7%台であったり、郵便局の10年定期預金が万期時には倍になっていたりしたので、バブル期からすれば、この程度のインフレではまだまだです。

中小企業経営者は、デフレ脳を一掃して、インフレ局面に対応した思考に転換する必要があるのです。

2 前向き資金を取引金融機関から調達し成長軌道に乗せる

金融機関から融資を受ける際、その資金がどのように使われて、どのような効果をもたらすかということを明確化する必要があります。

金融機関では、融資の審査に当たっては稟議書による稟議手続きが必要となります。

「なんとなく資金をお願いします」では、金融機関担当者は、稟議書の書きようがありませんし、決裁者によって不承認となってしまいます。

前向きな資金としては、増加運転資金、設備資金などが例として挙げられます。

増加運転資金とは、受注が増加すると、原材料を先行して購入したり、外注業者への支払いが先行します。

少なくとも、中小企業の場合、多くのケースで取引上の力関係が弱いため、売掛金の回収サイトよりも買掛金や未払費用の支払サイトの方が短いのです。

このため、売上高を増加させるためには、回収と支払のサイトのギャップを埋めるための増加運転資金が必要となります。

設備資金の場合は、生産性の効率アップ、省力化による人件費削減効果が見込まれます。

設備資金の場合、生産性アップと省力化による人件費削減効果に加えて、減価償却によって返済原資を生み出していきます。

このような攻めの経営を実践しないと、インフレの流れに乗ることはできず、売上機会の喪失にも繋がりかねません。

中小企業経営者は、インフレ下における攻めの経営に舵を切って、同業他社との競合に競り勝って、次世代に残せる会社を創造していくことが必要なのです。

資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。