【中小企業の銀行対策】「仮払金」が計上されたBSが金融機関から嫌われる理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、「仮払金」が計上されたBSが金融機関から嫌われる理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 多額の「仮払金」は決算書の信頼性を失墜させる

2 自社の経理業務フローを見直す

どうぞ、ご一読下さい。

1 多額の「仮払金」は決算書の信頼性を失墜させる

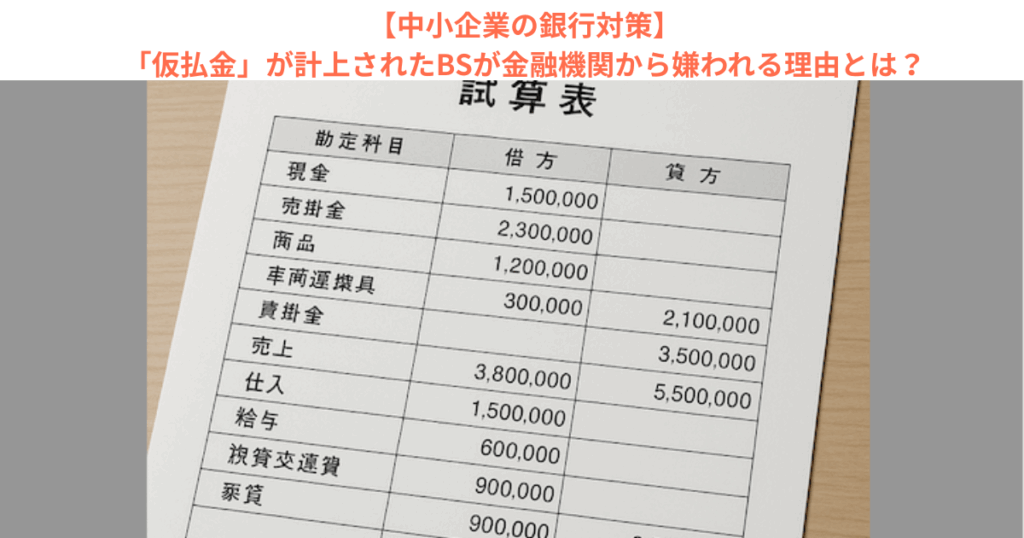

経営者が試算表や決算書が上がってきた時、真っ先に目を通すのが損益計算書(PL)です。

「売上がいくらで、どのくらい儲かったのか?」

経営者が最も関心を払うところで、PLを真っ先に見開くのは当然のことです。

一方、取引金融機関の目線は、必ずしもそうではありません。

北出の感覚からすると、金融機関の与信所管部署が重要視するのはまずBSです。

与信所管部署の重要視度合いとしては、ザクっとBS7割、PL3割というところで、経営者としては、「なんでなんや?」と疑問に思うところです。

金融機関は融資を着実に回収することを至上命題にしているため、フローのPLよりもストックのBSに高い関心を払います。

わかりやすく言えば、収益を改善してPLで利益が出ていてもBSが脆弱なままであれば要警戒となる一方、内部有留保が潤沢でBSが堅実であれば、PL上で一時的な赤字に陥るのは言うほど問題視しないのです。

このため、BSの資産の部が健全であることを金融機関の与信所管部署は重要視します。

費用性があったり、資産性が乏しい資産勘定は、自己査定で差っ引いて、実態BSをより厳しく判断します。

このため、仮払金、貸付金や立替金といった「おカネにならない」資産の勘定科目の中身には、金融機関は強い警戒感を示すのです。

中小企業経営者は、直近の試算表で仮払金が計上されていれば、その内容を精査し、他の費用等への振替を促進する必要があります。

2 自社の経理業務フローを見直す

もちろん、仮払金が全て悪だと言うつもりはありません。

社員が急な出張で、旅費相当分3万円が必要となった時には、

(借方)仮払金30,000円/(貸方)現金30,000円

の仕訳が発生するのは当たり前です。

しかしながら、その社員が出張から帰ってきて、何日も旅費の精算がされず、仮払金が計上されたままとなることは会社のガバナンスとしては到底芳しいことではありません。

また、取引先との接待の翌朝、社長が経理担当者に55,000円の中身のよくわからない領収書を渡して、「現金で渡してくれよ」と言って、現金出金されてしまうと、接待交際費で費用計上しても良いかどうか経理担当者が判断しかねた場合、仮払金でとりあえず出金してしまうことも起こり得ます。

さらには、仮払金が実質的にオーナー社長への貸付金として固定化してしまうこともないとも限りません。

これでは、取引金融機関の与信所管部署としても、「おい、この会社、ホンマに、大丈夫か?」と心証が悪くなることは避けられません。

このように、たかが経理、たかが仮払金として甘く見るのではなく、この際、中小企業経営者自らが経理業務フローを見直し、「うちは中小企業やからさ」で片付けるのではなく、経理業務が厳格に行われることが取引金融機関への信頼につながることを、中小企業経営者は再認識する必要があるのです。