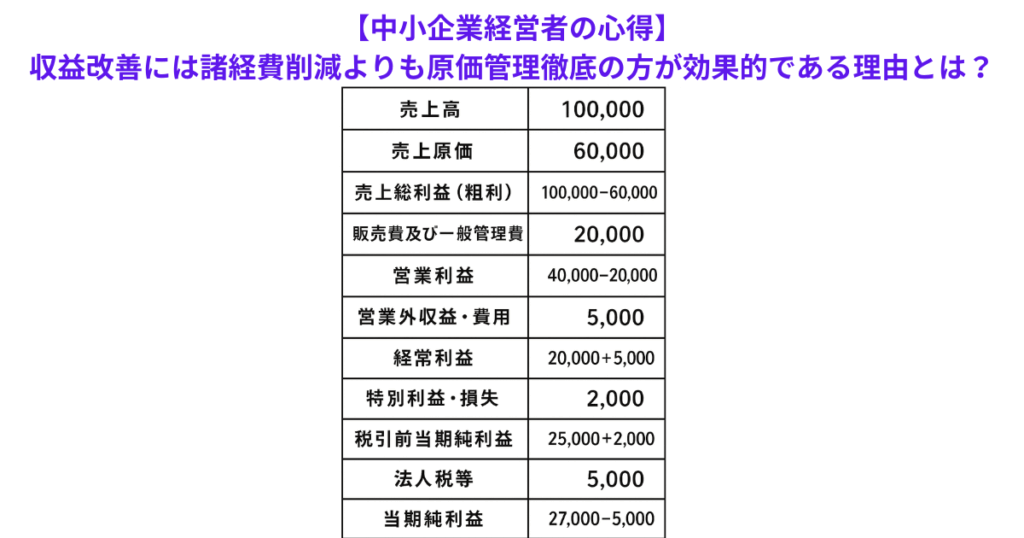

【中小企業経営者の心得】収益改善には諸経費削減よりも原価管理徹底の方が効果的である理由とは?

今日は、中小企業経営者の心得として、収益改善には諸経費削減よりも原価管理徹底の方が効果的である理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 諸経費削減はもちろん必要である

2 原価管理の徹底によって収益は大きく改善する

どうぞ、ご一読下さい。

1 諸経費削減はもちろん必要である

世の中、何かにつけて物価高です。

原材料だけではなく、ちょっとした消耗品や水道光熱費、雑費に至るまで、コロナ前と比較すれば、損益計算書(PL)の売上原価も販管費も増加の一方です。

業種、業態を問わず、コロナ前のやり方では、どうしても減益になったり、赤字に転落してしまう中小企業が続出しています。

赤字に至らないにしても、金融機関への返済原資が十分確保できず、返済のために長期借入金を折り返したり、場合によってはリスケジュールに踏み切らざるを得なくなることも珍しくありません。

これまでになく、中小企業の収益環境は厳しさを増しているのです。

いうまでもありませんが、収益改善には3つのやり方があります。

1つ目は売上の増加で、2つ目がコストカットで、3つ目がその両方です。

といっても、経営者が、「じゃ、売上増のため、既存のお客様への取引深耕と新規得意先の開拓に力を注げ」と営業部隊に発破をかけても、いかんせん、相手のあることなので、既存顧客への取引拡大やましてや新規得意先の開拓はそう簡単なものではありません。

コストカットは基本的に社内的なことなので、「経営者がコストカットをやれ!」と業務命令を掛ければ、比較的効果が出やすいのがコストカットです。

コストカットといって最初に思い浮かぶのが、「諸経費削減」です。

長らく地元の事務用品店から事務用品を購入していたのを、アスクルなどのネット通販で安く購入するようにしたり、昼休みは消灯するなど電気代を節約したり、確かに、チリも積もれば山となるのは事実なので、やらないよりはやった方がいいに決まっています。

ところが、社員の間、特に現場サイドでは、この諸経費削減の評判が極めて悪いのです。

社員のモチベーションも下がってしまいますし、正直なところ、細かなコストカットには皆「しんどいなあ」というネガティブな空気感が支配してしまいます。

そもそも、経費を無駄遣いしているような中小企業は今時そうは存在しないので、現場からは「これ以上やるんですか・・・」という具合になってしまいがちなのです。

2 原価管理の徹底によって収益は大きく改善する

一方、同じコストカットでも、売上原価のカットの収益改善への波及効果は、販管費のそれよりも相当大きなものです。

仮に、売上高5億円で、売上総利益率(=1-「原価率」)が1.000%改善するだけで、売上総利益が5百万円増加することになります。

業種、業態にもよりますが、売上高5億円で販管費を5百万円削減するというのは、現実的に極めて困難といえます。

ただ、売上総利益率1.000%の改善は、原材料費、労務費、外注費(加えて現場経費)から幅広く、薄く見直すことによって、実現可能性はそれほど低くはありません。

もちろん、企業間物価高で、原材料費も上昇していて、最低賃金の引き上げによって労務費と外注費も増加している中ですが、経営者や現場の管理者だけではなく、作業者全員で知恵を出し合うことによって、売上総利益率を改善する必要があります。

このように、中小企業にとっては、収益改善が容易なことではなく、厳しい局面ではありますが、中小企業経営者は、売上原価が存在する業種であれば、金融機関への元本返済原資の着実な確保のため、諸経費削減だけではなく、原価管理の徹底を大きな会社の方針として打ち出して、従業員全員に共有させる必要があるのです。