【中小企業経営者の心得】収益悪化の後に資金繰り余力がタイトになる理由とは?

今日は、中小企業経営者の心得として、収益悪化の後に資金繰り余力がタイトになる理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 発生ベースの損益と資金繰りとはギャップが存在する

2 支払の優先順位を間違えてはいけない

どうぞ、ご一読下さい。

1 発生ベースの損益と資金繰りとはギャップが存在する

「資金繰りがキツくなって困った困った」と嘆く経営者が世の中には少なからずいらっしゃいます。

ところが、新型コロナウイルス感染症拡大期のような非常事態ではともかく、資金繰りが突然厳しくなるわけではありません。

資金繰りがタイトになる時には、しっかりとした「前兆現象」が起こるのが通常です。

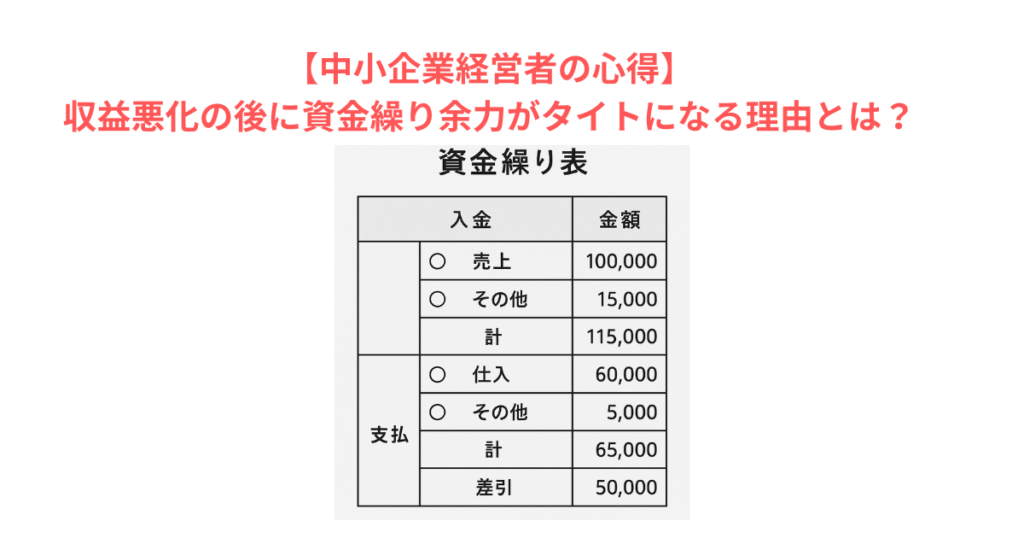

そこには、発生ベースの損益とキャッシュベースの資金繰りという2つの概念を切り分ける必要があります。

さて、この違いは何でしょうか?

まず、我が国独自の商慣習として、「信用取引」が挙げられます。

仕事を受注して、製品や商品を整えてお客様に納品書と一緒に納品をして、お客様の締め日、支払日に合わせてお客様に請求書をお送りして、お客様の支払日に売掛金が回収できるというサイクルが「信用取引」で、「掛取引」とも言います。

通常、売上計上のタイミングが役務の提供時なので、上記の取引であれば納品時に売上計上となりますが、中小企業の実務的には、お客様に請求書をお送りする時点で売上計上とするケースが多いようです。

原材料の仕入や外注費に関しても同様です。

仕入業者から原材料が納品され、外注業者が仕事を完了させてから請求書が送られてきた時点で、売上原価や販管費を計上します。

自社の支払条件が、仮に当月末締切、翌月末支払であれば、実際のキャッシュが出ていくのは、当月分の原価や販管費が計上された翌月ということになります。

つまりは、当月の発生ベースの損益は資金繰りに影響を与えませんが、翌月以降の資金繰りにそのまま反映するというわけです。

当月が売上が少ない上に、原価や販管費が嵩んでしまうと、翌月以降の入金が少なく、支払が多くなってしまいます。

発生ベースの損益が悪化した場合、翌月以降の資金繰り余力がタイトになってしまうのです。

このように、発生ベースの損益は、翌月以降の資金繰りに影響を及ぼすことになるのです。

2 支払の優先順位を間違えてはいけない

繰り返しになりますが、資金繰りが厳しくなる状況は、突然やってくるものでは決してありません。

少なくとも、発生ベースで損益を計上する試算表を毎月早期にアップデートしていれば、損益が悪化している兆候は着実に掴むことができます。

ただし、例えば、前月の試算表のアップデートが当月20日頃であれば、前月の試算表がアップデートできた時点で、キャッシュアウトは一定程度進んでいる状況です。

このため、早期の段階で、ギリギリでも良いので資金繰りが回るよう、あらゆる手段を講じる必要が出てきます。

普通、真っ当な中小企業経営者の場合、経理担当者から「資金繰りがキツくなっていています」という報告があがれば、どうしても「焦ってしまう」のです。

この時、支払を優先してしまうのが、身近なところです。

「材料屋さんに迷惑はかけられない」、「外注さんにそっぽを剥かれたら現場が回らない」、「今までずっとお世話になってきた銀行に迷惑はかけられない」という意識が先行して、ついつい支払の優先順位を間違ってしまうのです。

この結果、身近な存在とは言えない消費税や社会保険料を滞納してしまったりします。

万が一、会社が倒れて、債務整理に踏み切らざるを得ない場合でも、「優先債権」は優先的に弁済されます。

消費税、源泉税等の税金、社会保険料、従業員の給料などは、優先債権として取り扱われます。

優先債権(会社からすれば優先債務)はどうせ払わなければならないものです。

ましてや、税金、社会保険料は、国税徴収法(あるいはそれに準ずる形)という公権力で弁済されるものなので、優先債権はさっさと払うに限ります。

税金や社会保険料を滞納すると、最悪、銀行口座が差し押さえられてしまいます。

銀行口座が差し押さえられたら、金融機関に対して主張できていた期限の利益を喪失してしまい、一括弁済を請求されてしまいます。

さらに、最悪の場合、お客様の会社に実行通知がなされてしまうと、お客様の会社も仕事を出してくれなくなり、事業継続が著しく困難になってしまいます。

このように、最悪なケースは、銀行返済が通常通りであるにもかかわらず、消費税や社会保険料を滞納していることです。

消費税や社会保険料をさっさとお支払いして、一旦、銀行返済を止めて(リスケジュール)、出血を止めた上で、収益改善を図った方がずっとずっと合理的です。

中小企業経営者は、自社の試算表を早期に毎月アップデートして、発生ベースの損益の悪化をアラートとして早期に探知して、リスクシナリオに基づいた資金繰り表を作成して、取引金融機関へのリスケジュールの合理性を含めて、事業継続への道を探らなければならないのです。