【中小企業の銀行対策】経営者自身が絶対にモラルハザードを起こしてはならない理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、経営者自身が絶対にモラルハザードを起こしてはならない理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 リスケジュールを当たり前にしてはいけない

2 経営者だからこそ高い倫理観が求められる

どうぞ、ご一読下さい。

1 リスケジュールを当たり前にしてはいけない

2009年、選挙で大敗し、下野した自民党に替わって、民主党政権下でいち早く施行されたのが中小企業金融円滑化法でした。

当時の亀井静香金融担当大臣の鶴の一声で、金融機関のリスケジュールの取組は180度転換したと言っても良いほど、劇的な変化が起こりました。

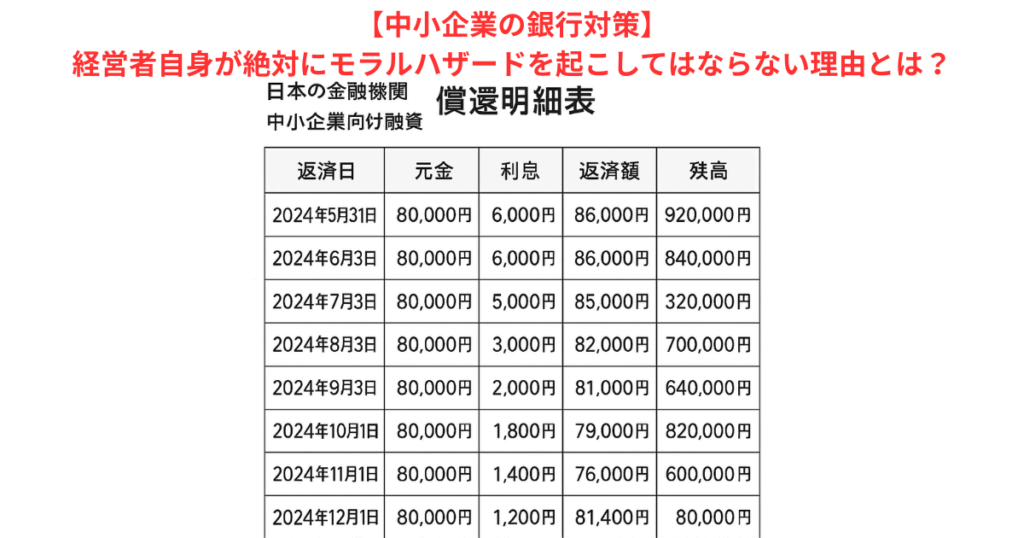

中小企業金融円滑化法施行以来、やがて16年が経過しようとしていますが、円滑化法自体期限切れとなったものの、行政庁は、金融機関に対して、債務者からの返済条件の緩和の要請には柔軟に対応するよう求めていて、新型コロナウイルス感染症の影響も相まって、金融機関もリスケジュールには適宜応じてくれています。

一方、円滑化法時代から、もう十数年間もリスケジュール状態にある中小企業もなきにしもあらずで、リスケジュールが常態化しているケースも散見されます。

リスケジュールが常態化した中小企業経営者の中には、「また今年も条件変更の更新をしておけばええやんか」と考える向きもありますが、金融機関からの借入金は、補助金や助成金とは違って、「借りたカネは返さなければならない」ものです。

「借りたカネは返す」というのは商いをしている経営者にとっては当たり前のことです。

間違っても、リスケジュールを当たり前にしてはいけないのです。

2 経営者だからこそ高い倫理観が求められる

経営者に高い倫理観が求められることは当然ですが、世の中では、倫理観の欠如、言葉を変えれば、モラルハザードの崩壊が散見されます。

関西のどこぞや知事も然り、伊豆の方の市長然り、政治家としての矜持がないのかと思ってしまいます。

経営者の中にも、このような世の中の流れから、リスケジュールが当たり前、赤字ならば粉飾をしておけという風潮が起きてきても不思議ではないのです。

中小企業と言っても、従業員が一定数いるわけで、経営者は、その従業員のボスであり、リーダーです。

良きボス、良きリーダーとして、従業員を良い方向に導いてあげなければなりません。

債権者である金融機関には、誠実に対応することが当然で、リスケジュール中であれば、経営改善を急いで、返済原資を捻出して、一年でも早く、リファイナンスを実現しなければなりません。

返済が当初からの約定通りであっても、赤字体質に陥りそうになれば、増収策とコストカット、そしてその両方を実行していくことで、会社の持続可能性を高め、従業員が安心して働くことができる会社にしていくことが何より大切です。

中小企業経営者は、モラルハザードに陥ることが絶対になきよう、高い倫理観で、会社を率いていく必要があるのです。