【中小企業の銀行対策】すべからく残高シェア割を基本とすべき理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、すべからく残高シェア割を基本とすべき理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 プロラタは残高シェア割の究極の姿である

2 預金の残高シェア割を基本とすべし

どうぞ、ご一読下さい。

1 プロラタは残高シェア割の究極の姿である

既存の銀行取引の中で、普段、どのようにお付き合いをすべきかという悩みを抱えている中小企業経営者は少なくありません。

複数行との銀行取引を行う中で、中小企業経営者が基本とすべきものが「残高シェア割」です。

銀行返済が通常の中小企業がある一方、コロナ禍で傷んだ影響から立ち直れずにいる中小企業は今だにリファイナンスをはた赤ず、条件変更を余儀なくされている中小企業が少なからず存在します。

コロナ真っ最中の時に、コロナ資金の資金調達が限界に達して、コロナ特例リスケによって元本返済を止めて、以降、元本返済を再開して、徐々に元本返済額を増額している中小企業の場合、優先弁済分を除いて、各行への返済額はプロラタ返済が基本です。

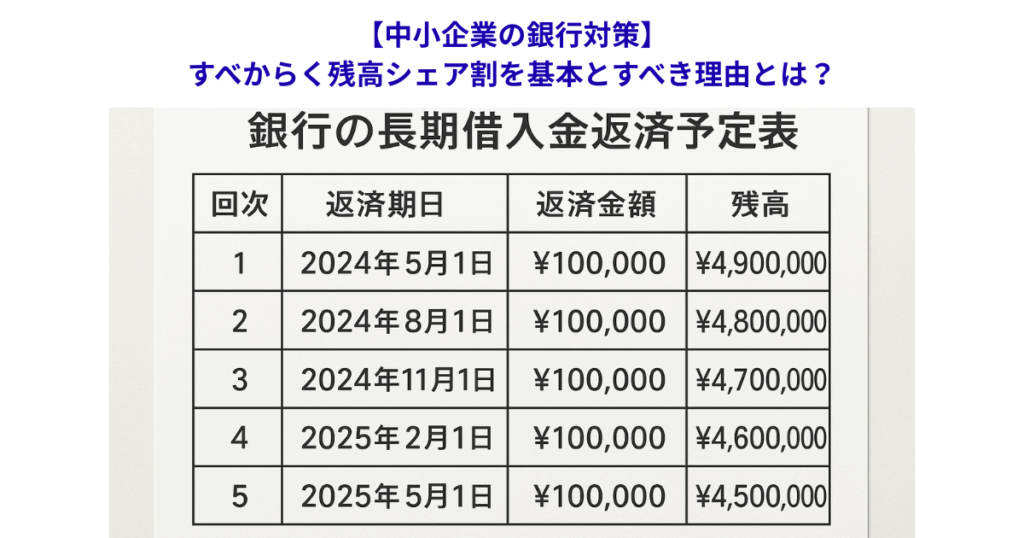

プロラタ返済とは、借入金の残高シェアで返済額を各行で按分することです。

例として、借入残高がメイン行A行55百万円、サブ行B行25百万円、政府系C行20百万円の場合、残高シェアは、A行55.0%、B行25.0%、C行20.0%であれば、月額返済額合計額500千円の場合、プロラタでは、返済額はA行275千円、B行125千円、C行100千円となるという具合です。

月額返済額が500千円であれば、年間返済額は6百万円となり、償還年数は100百万円÷6百万円で16.7年となります。

リファイナンスは期間が最長10年間が基本なので、リファイナンスまでは更に年間4百万円、月額833千円まで増額する必要があります。

返済額は徐々に増額できていますが、リファイナンスまではもう一息、社長のもうひと頑張りが必要というケースです。

いずれにしても、プロラタが残高シェアの代表格ではありますが、中小企業の銀行取引の基本は、残高シェアであることを中小企業経営者は認識する必要があります。

2 預金の残高シェア割を基本とすべし

上記は、リスケジュールの各項別の返済額の決まり方であるプロラタについて述べました。

残高シェアは、プロラタだけではなく、銀行取引の基本であると言っても過言ではありません。

借入金だけではなく、会社の預金をどのように銀行別に預入すべきかという悩みを抱えている中小企業経営者がいるかも知れません。

特に、金利の上昇局面では、個人預金だけではなく、法人預金の獲得にも重きを置く金融機関も多くなってきているため、預金をどのように置くかについても、重要な銀行取引対策の一つです。

預金は月末にかけて、総合振込や給振がある一方、お客様からの入金も集中するので、流動性預金を計画的に配分するのは難しいというのが現実です。

しかしながら、固定性預金については、バランス良く取引金融機関各行に配分したいものです。

このため、固定性預金についても、借入金の残高シェアに準ずる形で、各行別に配分するのが最も無難な銀行対策です。

メイン行も、サブ行も、下位行も、「融資残高のシェア割で固定性預金を配分させて頂いています」と言われれば、どこも文句のつけようがありません。

各行に角が立たないようにするためにも、固定性預金についても借入金の残高シェア割にすることが最も無難で効果的で、各行が納得いく銀行対策なのです。

中小企業経営者は、メイン行だけではなく、サブ行や下位行に角が立たないような銀行対策が必要なのです。

資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。