【中小企業の銀行対策】意外と知らない資産と負債と現預金との関係性とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、意外と知らない資産と負債と現預金との関係性について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 FCF(フリーキャッシュフロー)を増やす

2 倒産の究極の原因は資金不足である

どうぞ、ご一読下さい。

1 FCF(フリーキャッシュフロー)を増やす

「勘定合ってゼニ足らず」という言葉があります。

これを中小企業的に言い換えるとすれば、「試算表上では利益が出ているのに、おカネが増えない」ということになるのかもしれません。

確かに、中小企業経営者の中から、「利益が出ているのに、現預金が足りない」という言葉がよく聞かれます。

なぜ、中小企業に於いて、試算表上で利益が出ているにも関わらず、経営者が思い抱くようなキャッシュの増加が実現できないのでしょう。

考えてみることにします。

中小企業はどこも営利企業なので、会社の最終的な目的は利益を出すことです。

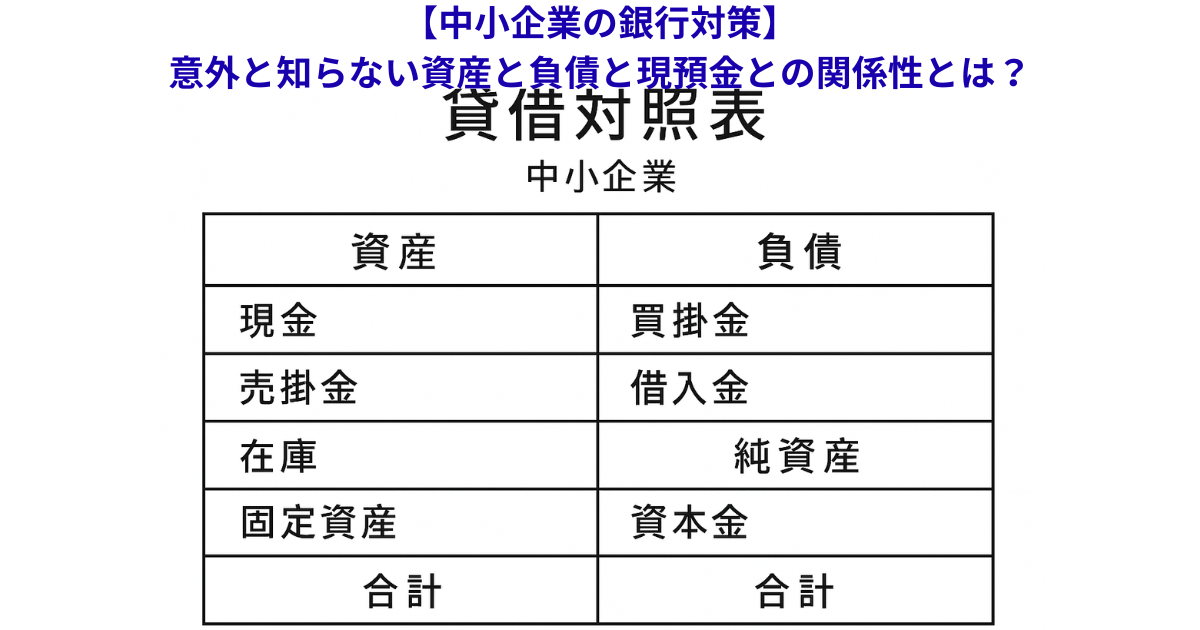

ところが、利益が出ているというのはあくまでもPL(損益計算書)ベースのお話です。

おカネが増えるか減るかというのは、PLの利益に加えて、BS上の資産と負債との関係が密接に関わり合います。

これをわかりやすく言ってしまうと、資産が増えてしまい、かつ負債が減ってしまうと、おカネが足らなくなります。

いくらPL上で利益が出ていても、売掛金の回収がおろそになっていて、売掛金の残高がドンドン増えてしまうと、キャッシュアウトしてしまいます。

仕入先から早期の支払いを求められても、買掛金の残高が減ってしまうと、キャッシュアウトの要因となります。

資産が減って、かつ負債が増えるとキャッシュが増えるということに対して、もしかすると、中小企業経営者の中にはアレルギーを感じるかもしれません。

もっとわかりやすく言ってしまうと、土地を現金で10百万円で購入したとすると、仕訳としては、

(借方)土地 10百万円/(貸方)現金10百万円で、土地という固定資産が増加するのと同時に、現金が10百万円減ってしまいます。

銀行から30百万円の長期借入金の融資を受けたとすると、仕訳としては、

融資を実行してもらうと、真水の預金30百万円が増えることになります。

まとめますと、現預金を増やそうとすれば、資産を圧縮し、負債を増やすことになるのです。

2 倒産の究極の原因は資金不足である

上記で申し上げたロジックでいけば、借金を増やせばフリーキャッシュフローは増加するということになるのですが、だからと言って、安易に借入を増やしてはいけません。

確かに、金融機関から融資を実行してもらえば、真水のニューマネーが会社に投入されます(設備資金は実行後すぐに設備購入先に振り込まれてしまいますが)。

しかしながら、借入金の増加は、すなわち有利子負債の増加であり、将来の返済負担が重くなってしまいます。

コロナ資金に代表される過去の借入金の返済余力がなくなり、リスケジュールに追い込まれる中小企業は現に少なくないのです。

結局のところ、会社が倒産に追い込まれる究極的な原因は、おカネが足りなくなることに尽きるわけなので、過度の借入金依存は会社の持続可能性に対してネガティブに作用してしまいます。

このように、中小企業経営者は、試算表を会計事務所から受領する際には、PL(損益計算書)だけではなく、BS(貸借対照表)に注目をして、売上増加幅以上に、売掛金の残高が増えているようならば、営業会議で営業担当者に債権回収を徹底するよう業務指示を飛ばす必要があります。

このように、BS上の資産と負債と現預金との関係性は極めて深く、自社の貸借対照表をしっかりと読み解く必要があるのです。

資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。