【中小企業の銀行対策】リスケをしたら「債権者平等の原則」を知るべき理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、リスケをしたら「債権者平等の原則」を知るべき理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。

1 リスケ後の返済額はプロラタで決まる

2 優先弁済はプロラタの対象外である

どうぞ、ご一読下さい。

1 リスケ後の返済額はプロラタで決まる

新型コロナウイルスの感染症区分が2類から5類に変更されて、やがて丸2年が経過しようとしています。

コロナ禍で、売上が急減し、取引金融機関への返済のリスケジュールを受けた多くのサービス業の中小企業も、コスト高にあっても、集客を徐々に回復させてきています。

コロナ禍で返済をストップした借入金について、返済を再開し、徐々に返済額を増加させ、リファイナンスへの道筋を探っているというのが多くの中小サービス業の現状と言えます。

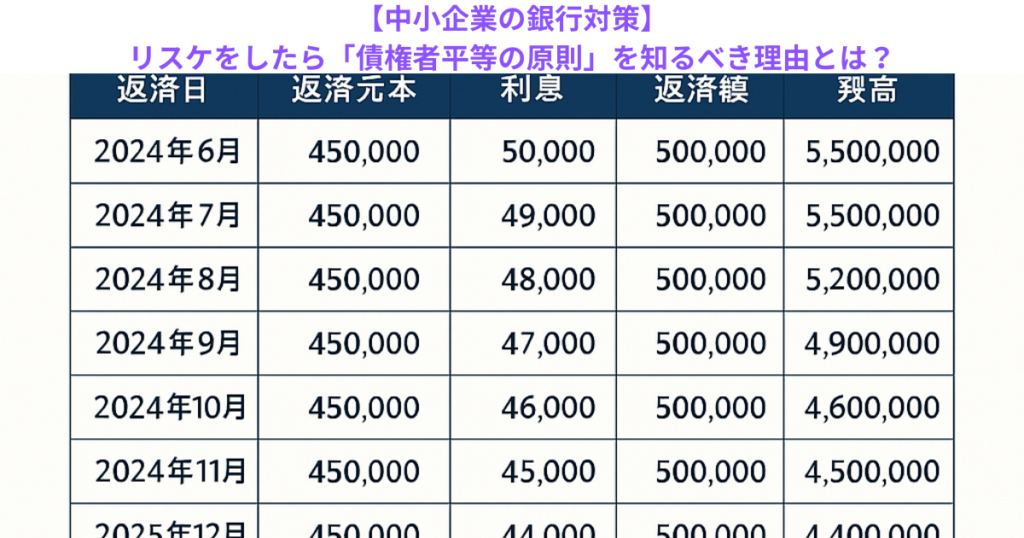

返済を再開するのに当たって、フリーキャッシュフローの一部を返済に充当することで、月額返済額を設定し、各金融機関・債権者の残高に応じて割り振ります。

返済額を借入金の残高按分することを、プロラタ返済と呼びます。

例えば、月額元本返済額を500千円とした場合、各金融機関の残高シェアがA銀行45%、B信用金庫30%、政府系のC庫25%であれば、各金融機関への元本返済額は、A銀行225千円(=500千円×45%)、C信用金庫150千円(=500千円×30%)、C庫125千円(=500千円×25%)と計算されます。

プロラタ返済は、債権者平等の原則に則ったものとも言えます。

少しフリーキャッシュフローが増加して返済に余裕が出てくると、経営者から3番手の銀行は残高がわずかなので一括で返済したいというような声が出てきますが、あくまで、リスケジュール中の元本返済は、債権者平等の原則に則ったプロラタ返済が大原則です。

少額だから一括返済したいという経営者の気持ちはわからないのではないのですが、残念ながらそういうわけにはいかないのです。

2 優先弁済はプロラタの対象外である

リスケジュール中の元本返済は、プロラタ方式が大原則であることを上記でお話ししました。

ところが、プロラタの例外が存在します。

それが、「優先弁済」と言うものです。

優先弁済とは、コロナ禍で資金繰りが立ち行かず、リスケジュールしたのだけれど、リスケ後に、どうしてもニューマネーが必要となって、コロナ資金が実行された場合のコロナ資金の返済は、プロラタとは別に、優先弁済となるのです。

仮に、リスケジュール後に25百万円、期間10年間、元本据置期間2年の場合、コロナ資金のニューマネーを実行してもらった場合、実行後、25ヶ月目から、月額260千円の優先弁済を行うことになります。

リスケ前に実行してもらって、リスケジュールした借入金の返済に優先してリスケ後のコロナ資金を返済していくと言うことで、優先弁済と呼ばれます。

新型コロナウイルス感染症の感染区分が2類から5類になってからやがて2年が経過しますが、コロナ禍の後にやってきた深刻な人手不足と原材料高は、コロナでダメージを受けた中小サービス業の経営改善への損害要因となっていて、その影響は無視できない深刻なものです。

中小企業経営者は、コロナ禍で傷ついたサービス業だけではなく、原材料高と人手不足は共通の経営課題であることを認識して、しっかりと本業で稼いでいく営業戦略を研ぎ澄ましていく必要があるのです。